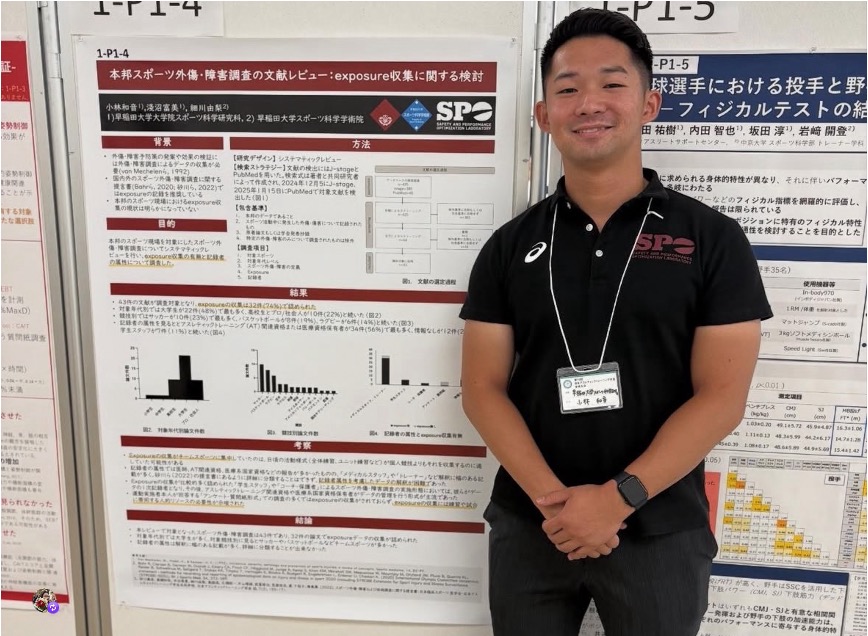

こんにちは、修士2年の小林です。

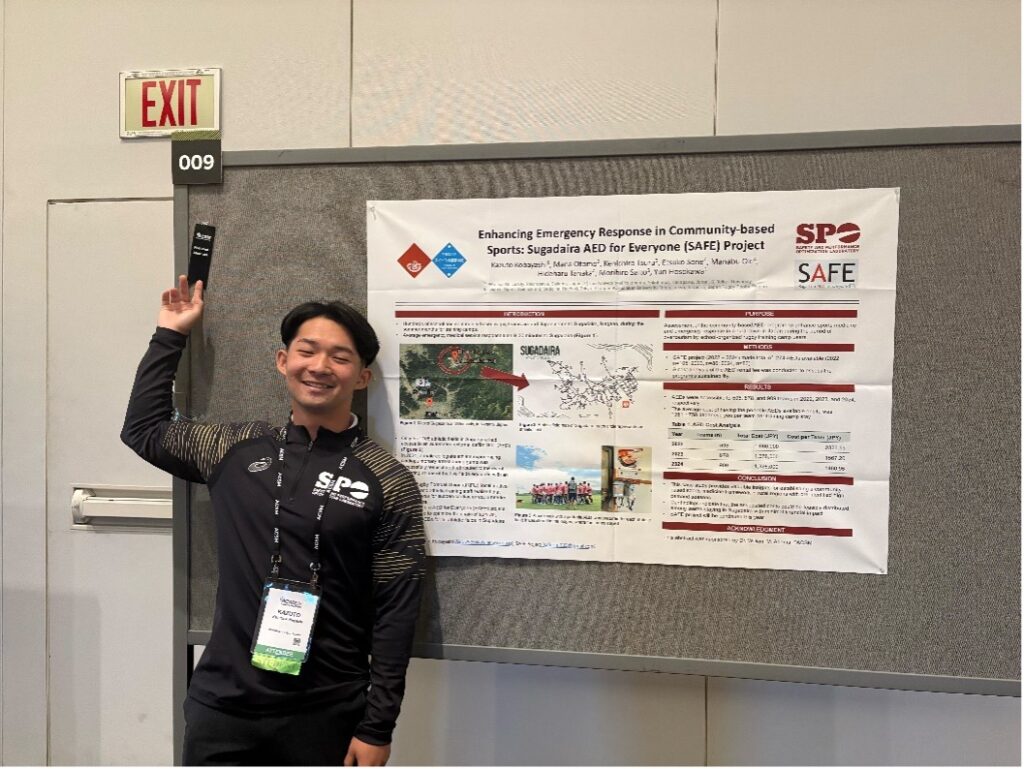

今年度もSAFEプロジェクトに参加しましたのでご報告します!

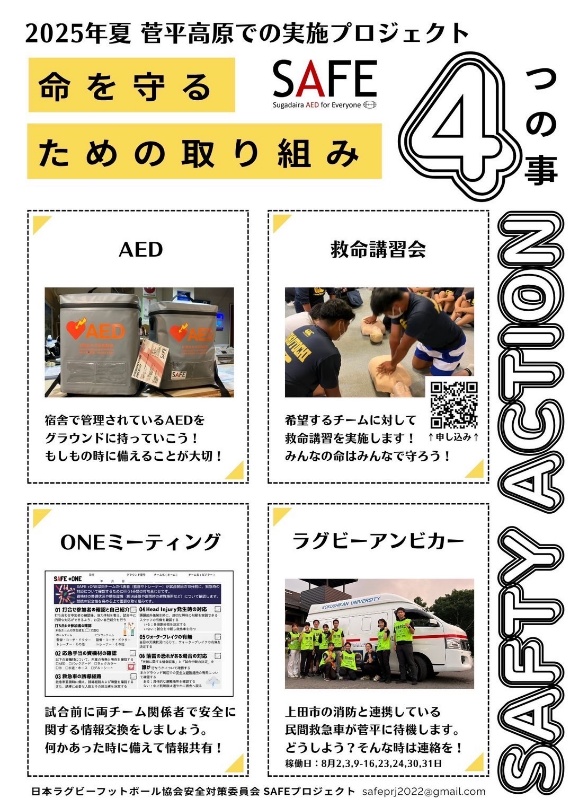

SAFE(Sugadaira AED for Everyone)プロジェクトとは、日本ラグビーフットボール協会安全対策委員会の支援の下2022年度より運営されているAEDの普及、菅平を安全な環境にする事を目指したプロジェクトです。

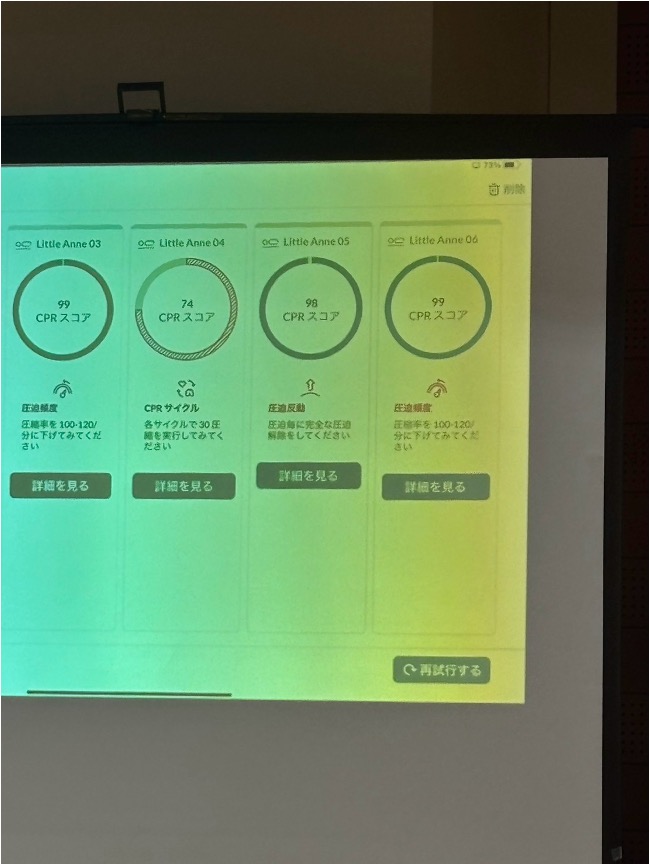

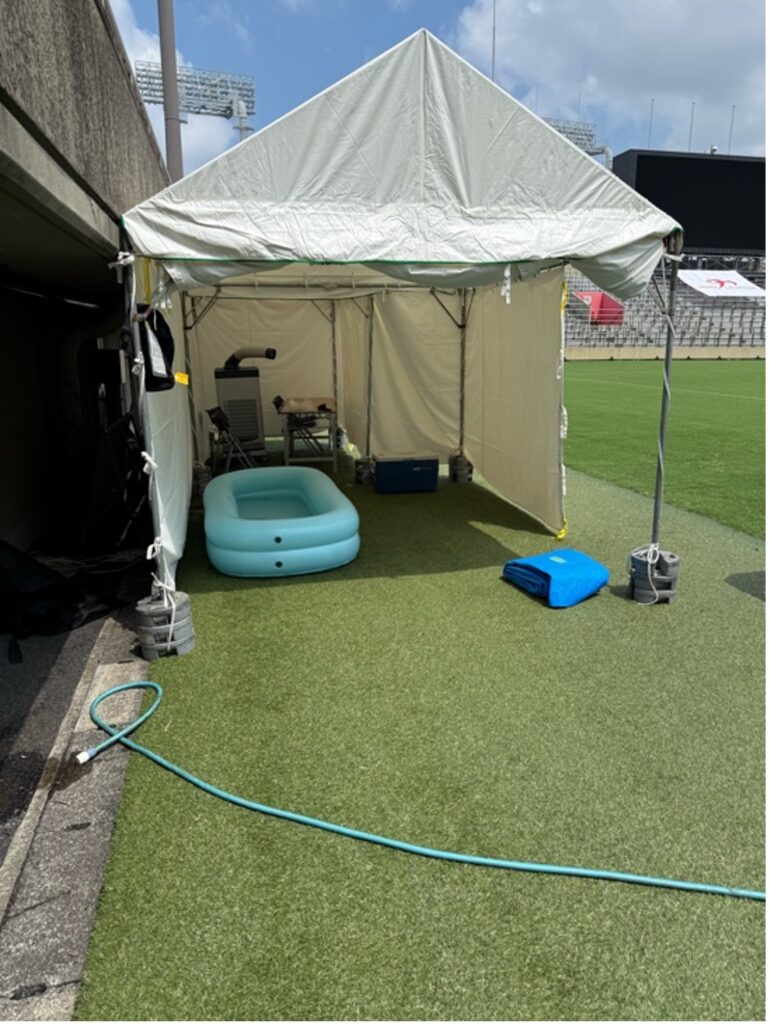

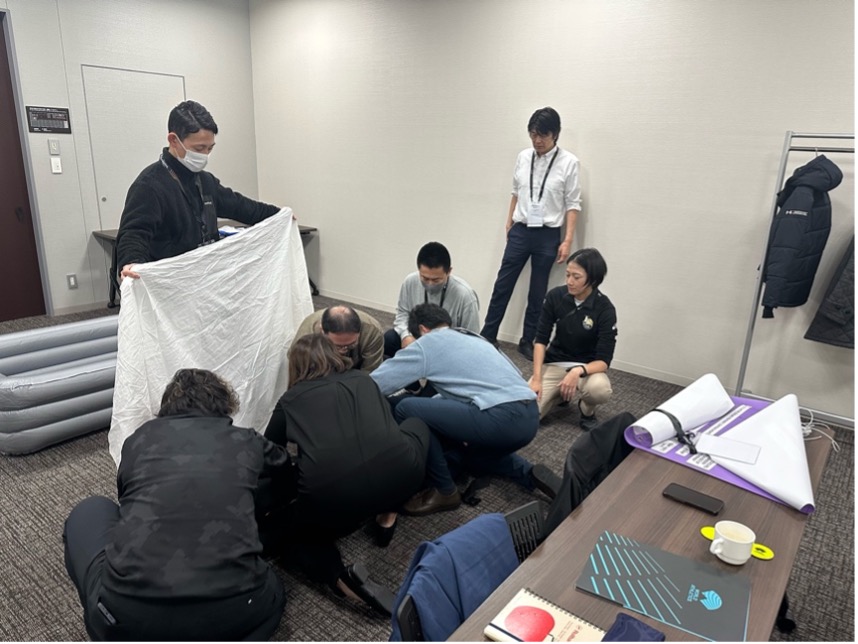

今年もAEDの配備や救命講習会に加えて、ラグビーアンビカ―が8月の土日とお盆の期間で菅平高原クリニックに待機して活動しました。

ラグビーアンビカ―には医師、看護師、救急救命士が同行しており、上田広域消防と連携しながら要請があった場合には現場に駆けつけて対応します。

ラグビーアンビカ―の他にもマンパワーが必要な場合に搬送の補助をする救急救命士やインターン学生が乗車する搬送補助車も配備され、ラグビーアンビカ―や上田広域消防、菅平高原クリニックと連携し、菅平高原部での緊急時に安全安心を提供できる救護体制の構築を目指して活動を行いました。

私もクリニックに待機して現場急行車と連携を図ったり、国士舘や桐蔭横浜の学生と一緒にラグビーアンビカ―や搬送補助車に乗って現場に急行したりしながら、菅平での救護活動を行いました。

SAFEでは普段の現場での活動と違って対応する症例は緊急性が高いものや緊急性の有無の判断が必要なものがほとんどでしたが、緊張感のある活動だからこその学びがたくさん見つかりました。

特に現場に帯同するアスレティックトレーナーとして、選手個人の情報の管理や救急要請時の正確な情報の伝達といった事の重要性を実感することが出来ました。今回の様な救護チームや救急隊にとって要請があって初めて傷病者の情報収集が始まるため、受傷起点や既往歴、ポジション、さらには氏名や生年月日といった選手個人に関する情報は非常に重要であり緊急時に即座に提供できると救護の活動がスムーズになる事を実感しました。EAPの準備に加えて救急要請時に必要な情報をまとめることもアスレティックトレーナーの緊急時に備えた重要な役割であることを改めて認識する事が出来ました。

また、救急の医療に携わる方々や救命士を目指す学生、アスレティックトレーナーを目指す学生と交流した事でたくさんの気づきがありました。それぞれの環境でどのような思いで活動しているか、どんなやりがいを感じているかどんな悩みがあるかなど。それぞれが様々な思いを持って活動をしていて、この期間は菅平というラグビーの聖地の安全を守るというひとつの目的のために力を合わせる。多職種連携の重要な部分に触れることが出来たような気がしました。

今年度の活動を通して、菅平でSAFEプロジェクトが行っているすべての活動が救命の連鎖を繋げることに大きく貢献していることを改めて実感し、SPOで学んでいるスポーツセーフティについて自分にできる事は何かを改めて考えるきっかけになりました。菅平には本当に多くの学びがあることを実感しました。

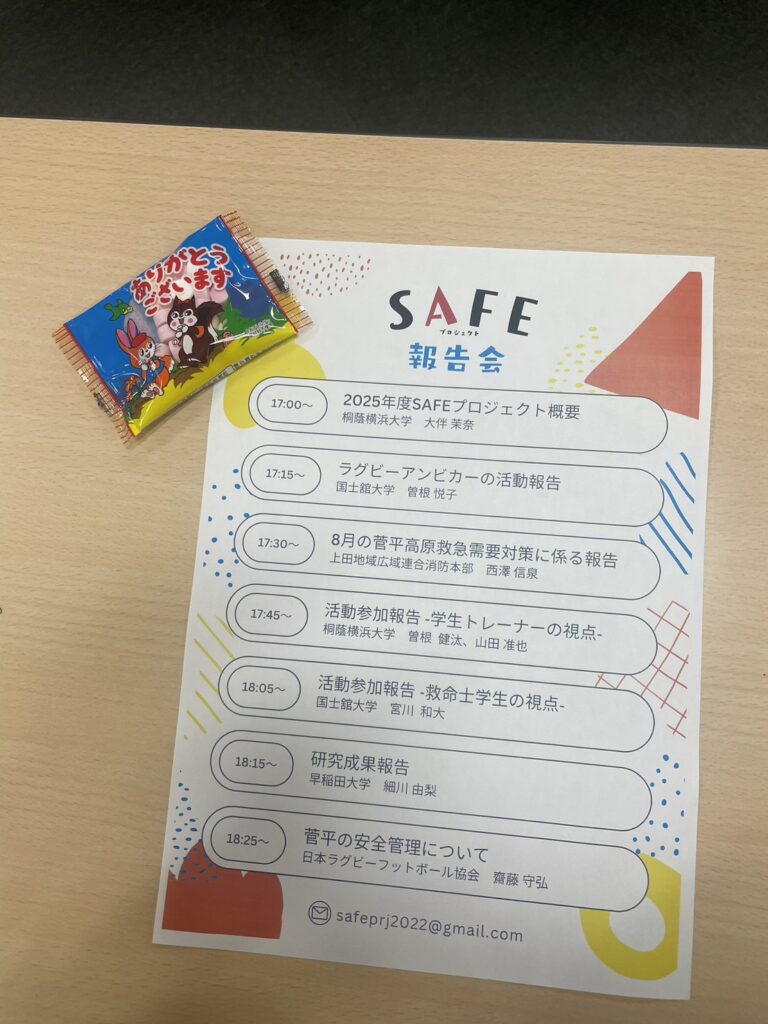

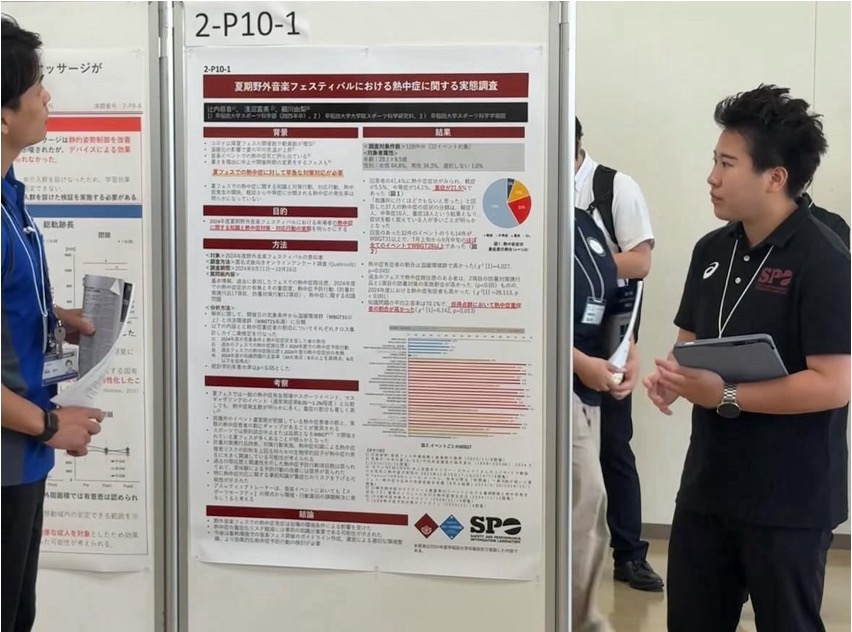

また、活動期間からは少し空きますが、10/23(木)にSAFEプロジェクトの報告会が桐蔭横浜大学で開催されました!

当日は菅平で一緒に活動した国士舘と桐蔭横浜の学生と久しぶりに再会して交流しました。報告会では桐蔭横浜と国士舘の学生による発表があり、救命士学生と学生トレーナーのそれぞれの視点の違いや菅平での交流を通して学んだ事などが聞けてとても興味深い発表でした。

また、上田広域連合消防本部からのご報告もあり、SAFEプロジェクトに関わる活動の広がりを実感しました。アスリートの安全を実現する為には多職種での連携がどれほど大切かという事を、報告会を通して改めて学ぶことが出来ました。

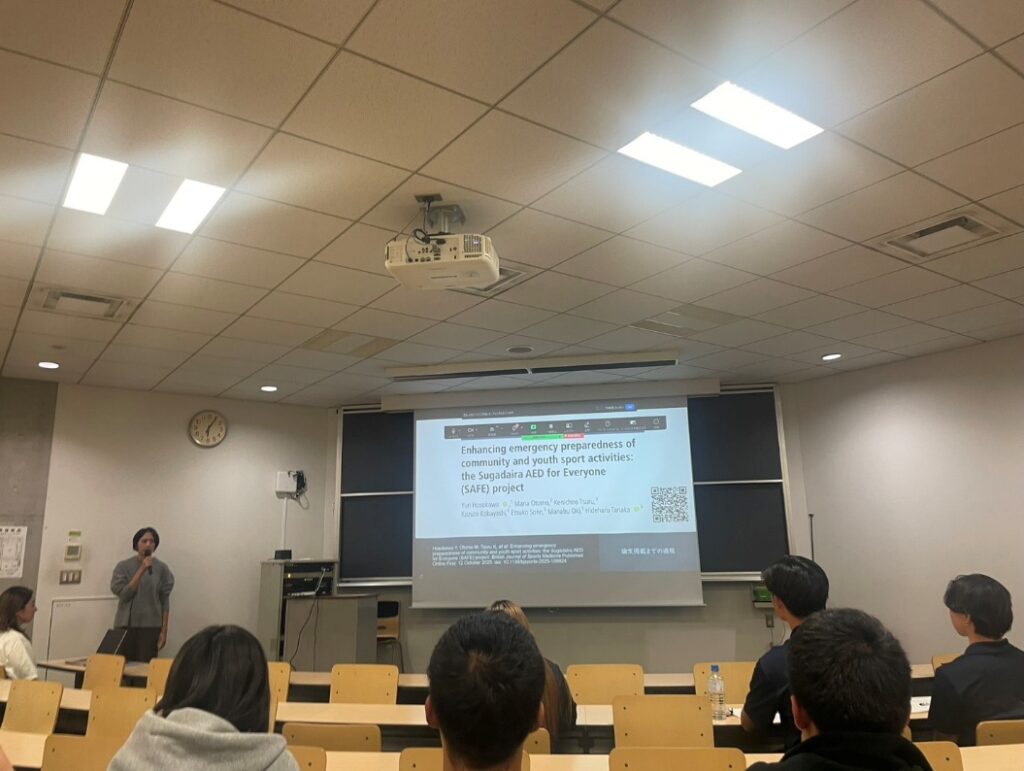

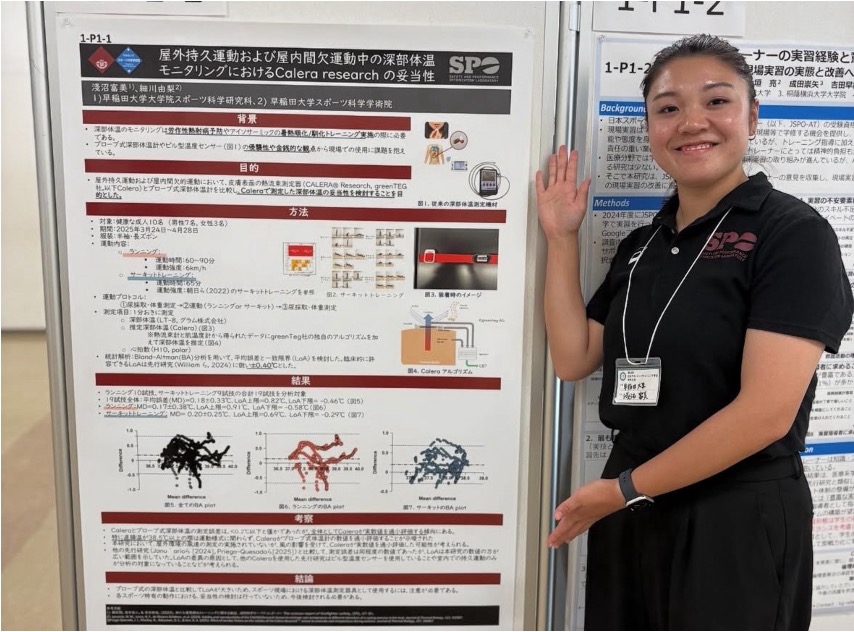

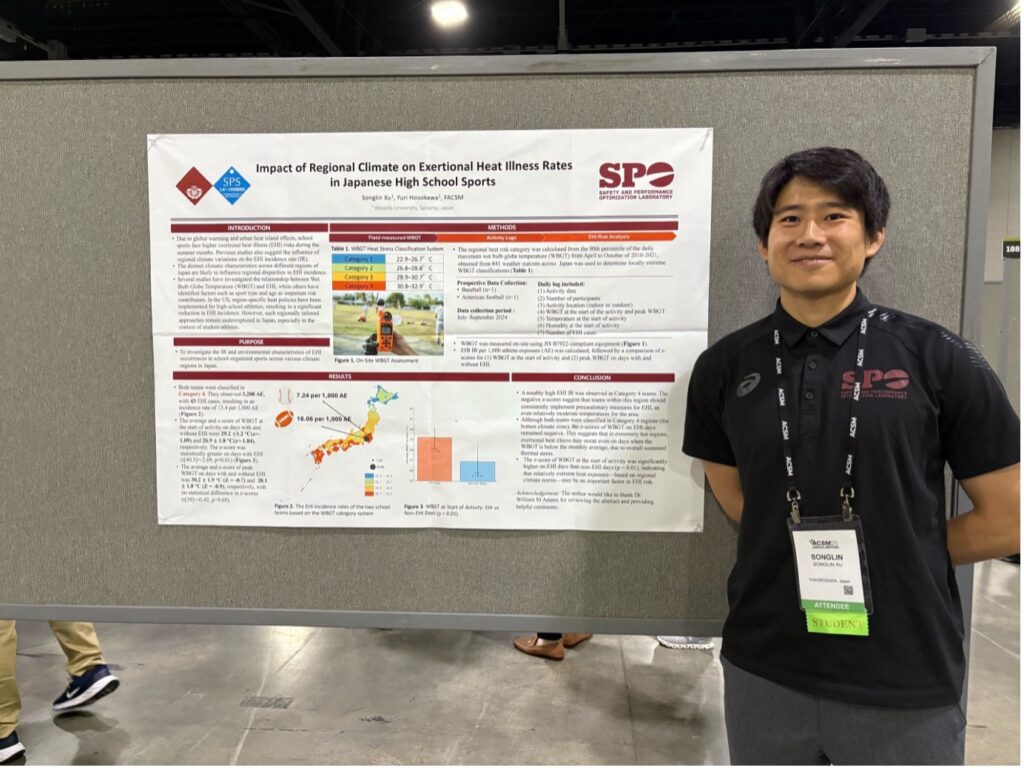

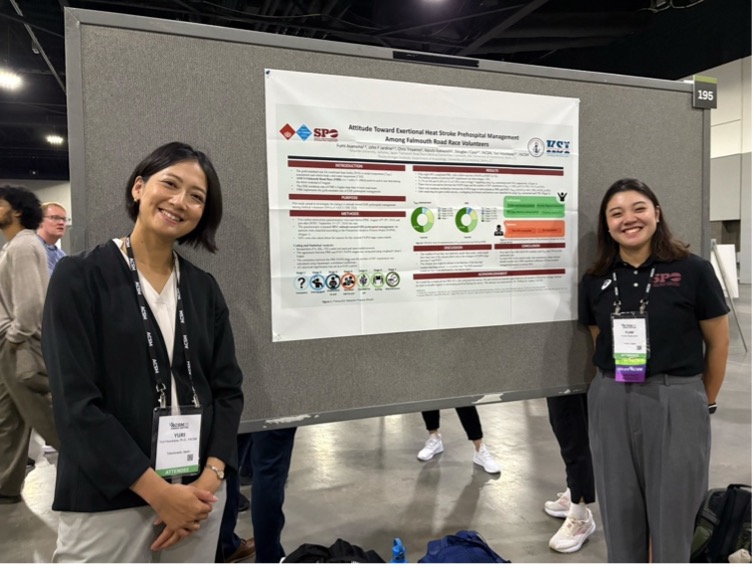

細川先生からはSAFEプロジェクトに関わる研究成果報告としてBJSM掲載と経緯について発表がありました。ACSMで発表させていただいた際も感じましたが、世界的に見ても菅平は特異的でありSAFEプロジェクトの取り組みへの注目度の高さを感じました。

最後になりましたが、本プロジェクトを支援頂いている日本ラグビーフットボール協会安全対策委員会や菅平高原観光協会の皆様、また本プロジェクトに関わる全ての方に深く感謝申し上げます。

菅平での活動と報告会を受けてSAFEプロジェクトやスポーツセーフティに対してこれから自分がどんな形で貢献できるか改めて考えるきっかけになりました。

来年も菅平で活動できるよう日々精進したいと思います!

M2 小林和音