こんにちは。修士2年の淺沼です。

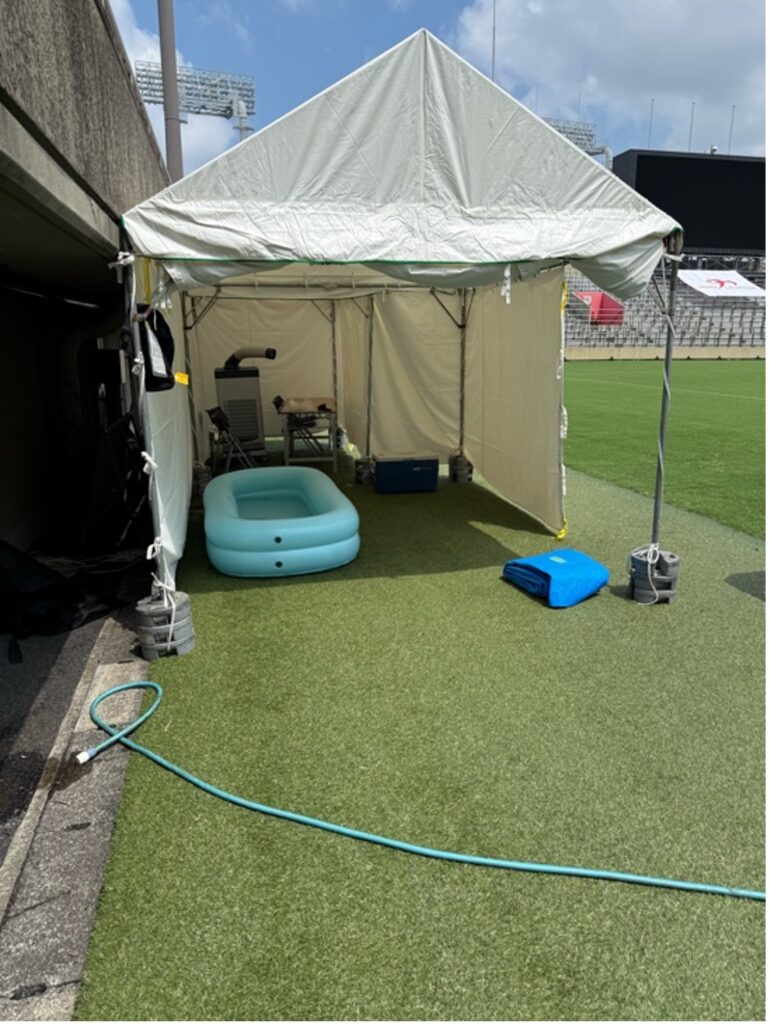

8/3(日)に秩父宮ラグビー場で実施された、World Lacrosseに向けたHeat deck デモに参加してまいりました。来年の女子大会、再来年の男子大会のために沢山の運営の方尽力されていることを感じることができた1日でした。

Heat deckのデモンストレーションでは、テントの設営やアイスバスのセットアップ、アイスバスへの搬送方法などを実施しました。私個人としては、何度かHeat deckデモを経験させていただいてので、再度流れを確認するために非常に良い機会をいただきました。また、実際にレクチャーする際のポイントなどを学ぶこともできました。

アイスバスのセットアップの際は、30kg相当の氷をバスの中に入れ、どの程度水が冷えるのか、氷がどのくらいの速さで溶けてしまうのかなどを実際にみることができました。日曜日の秩父宮ラグビー場では、30kgが5分程度で完全に溶けてしまいました。30kgと聞くと多すぎるように感じてしまいますが、溶けるのは一瞬で改めて日本の暑さに感じました!(この暑さでは氷はいくらあっても足りないですね…😖)

来年のWorld Lacrosseは非常に楽しみになる1日でした!!このような貴重な機会をいただき本当にありがとうございました!

M2 淺沼富美