こんにちは、修士課程2年の田島です。

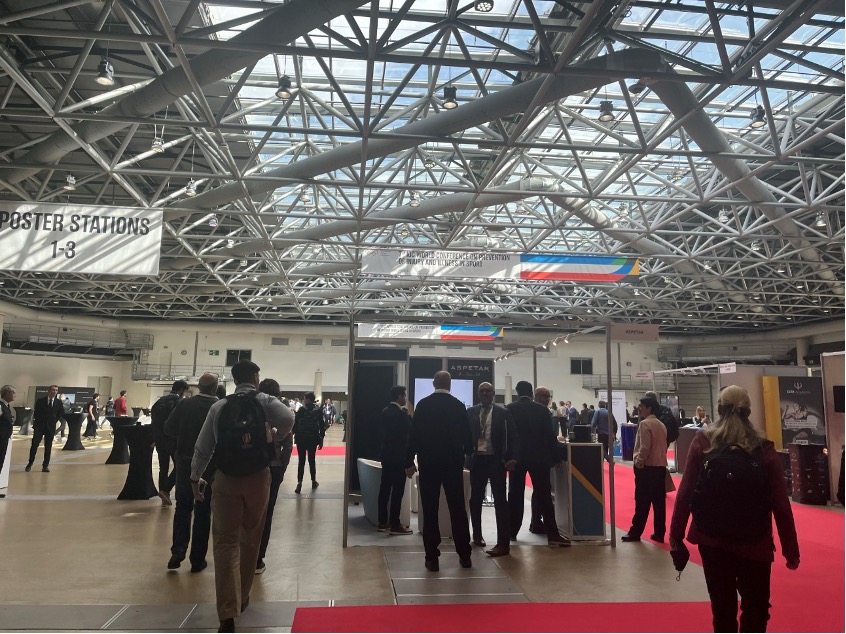

今回は、2024/2/29-3/2に開催された7th IOC World Conference on Prevention of Injury and Illness in Sportに参加してまいりました。

本学会は3年に1回開催される学会で、世界中の研究者が集結し、講演や研究発表を行います。

セッションは、下記7つから構成され、基本的に#1-4はレクチャー、#5-7は研究発表となります。

1. Unopposed keynote lectures

2. Head-to-head debates

3. Symposia

4. Workshops

5. Oral Abstract presentations

6. Moderated E-Posters

7. E-Posters (Visual Abstracts)

私は今回初参加・発表となり、1日目のModerated E-Postersにて発表を行いました。

写真は、これまで研究をご指導頂き、今回もご一緒させていただいた桐蔭横浜大学の大伴茉奈先生です。いつも大変お世話になっており、誠にありがとうございます。

発表では、日本の大学アスリートにおける知識や事前の教育経験、受傷時の報告の有無と性差の関係を報告させて頂きました。

ご質問やディスカッションをさせて頂いたものの、貴重な発表の機会において、十分に研究内容を伝え切れなかった悔しさも痛感し、次に繋げるための学びを得る事ができました。

本学会では、各トピックをリードされている先生方からお話を聞くことができた大変貴重な機会だったと感じております。

また、脳振盪に関する演題は毎セッション途切れなくあり、現在ホットなトピックである事を実感しました。

その中で自分に出来ること、研究のあり方など自問自答しながら、考えを深める事ができました。

2日目の夜には、Sports Celebration Nightというパーティーがあり、様々な交流を楽しみました。後半からは音楽が流れ、参加者の皆さんでダンスをされておりました。

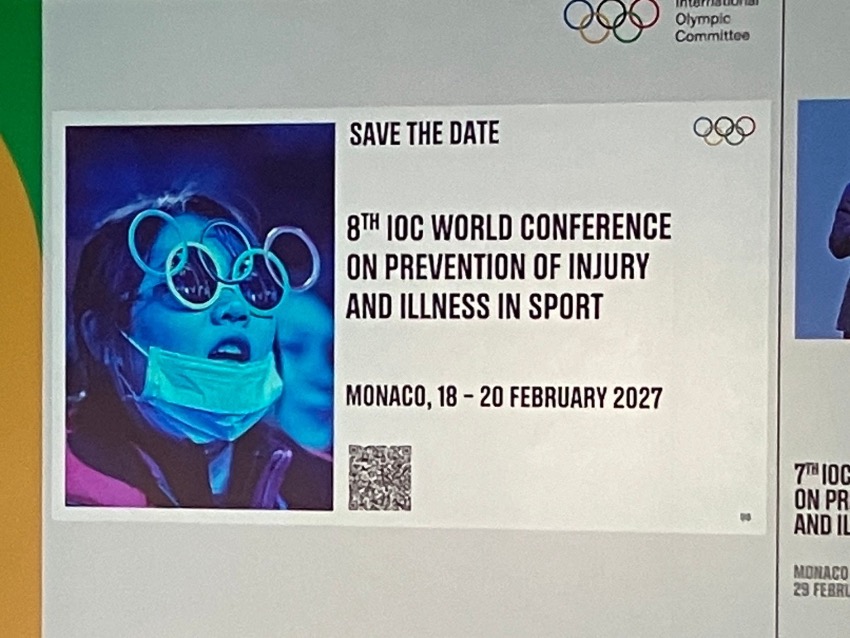

そして、3日目のラストセッションであるHonesty Keynoteでは、次回の第8回カンファレンスがアナウンスされました。ぜひまた参加させて頂きたいですね。

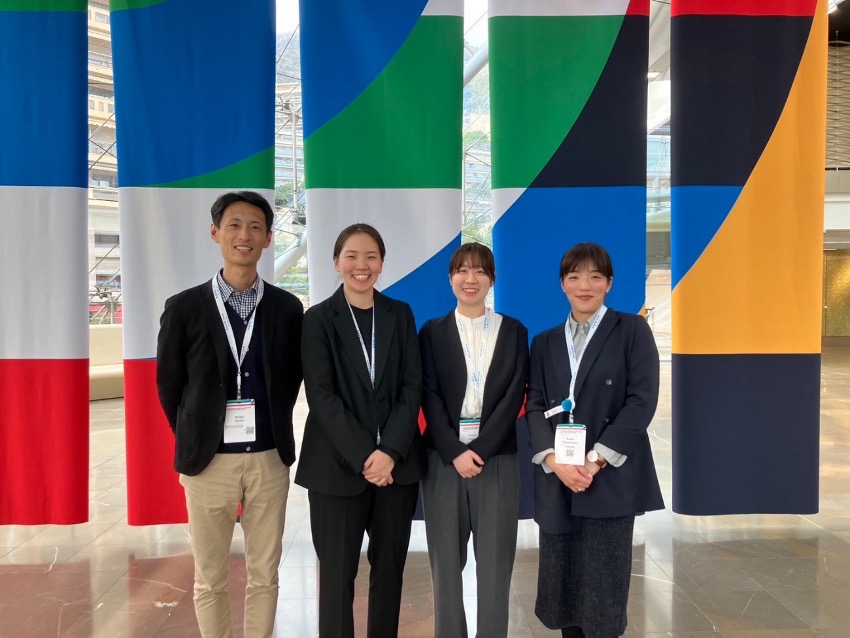

クロージング後に、東海大学 笹木正悟先生、慶應義塾大学 東原綾子先生、大伴先生と記念撮影をさせていただきました。

モナコにて大変お世話になりました多くの先生方に深く感謝いたします。

追伸

帰りの飛行機では、イギリスでのトランジットがありましたので、ロンドン観光をしました!

往復2時間の移動、観光30分のまさしく弾丸観光ですが、体感は半日以上の詰まった濃い旅となりました。

同じヨーロッパでも、モナコ、ニース(フランス)、ロンドンではそれぞれ街行く人々や景色、文化、雰囲気が異なっており、今回3カ国巡る事ができ、研究活動としてだけでなく、私の人生にとっても思い出に残る大変良い機会となりました。

誠にありがとうございました。

M2 田島千紘